O ATLÂNTICO NEGRO: JUIZ DA MODERNIDADE (Reflexões descolonizadoras com Paul Gilroy, Charles Darwin, T. Todorov, Susan Buck-Morss, Toni Morrison etc.)

O ATLÂNTICO NEGRO, JUIZ DA MODERNIDADE

por Eduardo Carli de Moraes

Charles Darwin, muito antes de revolucionar a ciência com sua teoria da evolução, escandalizado pastores e teólogos com a publicação de seu magnum opus A Origem Das Espécies, viajou o mundo a bordo do Beagle, estudando a miríade de manifestações da Vida. No Brasil, Darwin também acabou por testemunhar os feitos e desfeitos deste primata particularmente perigoso, o homo sapiens, e diante das atrocidades cotidianas da escravidão no Rio de Janeiro o sábio naturalista deixou o seguinte relato, eivado de suspiros e lamentos:

“Perto do Rio de Janeiro, minha vizinha da frente era uma velha senhora que tinha umas tarraxas com que esmagava os dedos de suas escravas. Em uma casa onde estive antes, um jovem criado mulato era, todos os dias e a todo momento, insultado, golpeado e perseguido com um furor capaz dedesencorajar até o mais inferior dos animais. Vi como um garotinho de seis ou sete anos de idade foi golpeado na cabeça com um chicote (antes que eu pudesse intervir) porque me havia servido um copo de água um pouco turva… E essas são coisas feitas por homens que afirmam amar ao próximo como a si mesmos, que acreditam em Deus, e que rezam para que Sua vontade seja feita na terra! O sangue ferve em nossas veias e nosso coração bate mais forte, ao pensarmos que nós, ingleses, e nossos descendentes americanos, com seu jactancioso grito em favor da liberdade, fomos e somos culpados desse enorme crime.” CHARLES DARWIN em A Viagem do Beagle. Via Brado Informativo.

Com o mesmo tom de blues que Darwin emprega diante da escravatura, poderíamos suspirar: Ah, pobre e massacrado Oceano! Quantas atrocidades já cometeram os humanos sobre as tuas ondas! Hélas! Segundo o instrutivo e estarrecedor infográfico da Slate, por cerca de 315 anos o Atlântico foi atravessado por nada menos que 20,528 viagens marítimas diretamente vinculadas ao tráfico de escravos.

O que me leva à suspeita de que a “banalidade do mal”, como fenômeno histórico, existia muito antes deste conceito ser forjado por Hannah Arendt, que o formulou após testemunhar o o julgamento de Eichmann em Jerusalém, um dos emblemas das avalanches de males que marcaram o século XX. Muito antes das fábricas-da-morte instaladas pelos nazistas, Europa afora, para extermínio dos judeus, o mal banalizado da escravatura, crucial para o desenvolvimento do capitalismo europeu, consistiu na malvadeza banal, tornada habitual, da legalidade e cotidianidade – que hoje nos parece obscena e desumana!- dos mercadores de carne humana.

Do século XVI ao XIX, o slave trade (que tanto capital nos bolsos dos europeus logrou pôr!), impôs a escravatura aos humanos da África em uma escala e extensão impressionantes: mais de 10 milhões de seres humanos escravizados chegaram às Américas, após terem sido sequestrados e acorrentados na África, extraídos à fórceps e com violência de suas terras nativas. De todos os “forçados” que foram trazidos ao “Novo Mundo”, apenas 4% destes foram parar no Norte do Continente; a imensa maioria aportou na América Central e do Sul. O Brasil e o Caribe foram os territórios de maior influxo: foram cerca de 1,3 milhões de pessoas carregadas à América Central Espanhola; em contraste, chegaram 4 milhões ao Caribe (às colônias inglesas, francesas, holandesas e dinamarquesas), além de 4,8 milhões ao Brasil.

From the trade’s beginning in the 16th century to its conclusion in the 19th, slave merchants brought the vast majority of enslaved Africans to two places: the Caribbean and Brazil. Of the more than 10 million enslaved Africans to eventually reach the Western Hemisphere, just 388,747—less than 4 percent of the total—came to North America. This was dwarfed by the 1.3 million brought to Spanish Central America, the 4 million brought to British, French, Dutch, and Danish holdings in the Caribbean, and the 4.8 million brought to Brazil. SLATE

É preciso, portanto, repensar e re-escrever o relato histórico oficial, que fala em uma “descoberta da América” em que a “civilização” européia teria feito o favor de trazer aos pagãos-sem-lei as maravilhas e benefícios da “modernidade”. Como já argumentei em outro artigo, em seu clássico estudo A Conquista da América o Tzetan Todorov destaca claramente a dimensão da catástrofe genocida diretamente vinculada às aventuras imperialistas e escravocratas dos europeus:

“Em 1500, a população do globo era de aproximadamente 400 milhões, dos quais 80 milhões habitam as Américas. Em meados do século XVI, desses 80 milhões… restam 10 milhões. Se nos restringirmos somente ao México: às vésperas da conquista, sua população é de aproximadamente 25 milhões; em 1600, é de 1 milhão. (…) Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisão a um caso, então é esse. É um recorde, parece-me, não somente em termos relativos (uma destruição da ordem de 90% ou mais), mas também absolutos, já que estamos falando de uma diminuição da população estimada em 70 milhões de seres humanos. Nenhum dos grandes massacres do século XX pode comparar-se a esta hecatombe.” (TZVETAN TODOROV, A Conquista da América, Ed. Martins Fontes, p. 191-1)

É bem verdade que não foram os europeus da época das grandes navegações que inventaram a escravidão enquanto instituição: ela é um legado da antiguidade, uma acompanhante recorrente mesmo daquelas civilizações que tendemos a julgar como as mais “avançadas”. A obra de Moses Finley revela de modo esclarecedor as condições econômicas, sociais e morais que permitiram o surgimento, o desenvolvimento e o declínio das sociedades escravistas da antiguidade (confiram, por exemplo, o livro Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, da Ed. Graal, 1991).

É bem verdade que não foram os europeus da época das grandes navegações que inventaram a escravidão enquanto instituição: ela é um legado da antiguidade, uma acompanhante recorrente mesmo daquelas civilizações que tendemos a julgar como as mais “avançadas”. A obra de Moses Finley revela de modo esclarecedor as condições econômicas, sociais e morais que permitiram o surgimento, o desenvolvimento e o declínio das sociedades escravistas da antiguidade (confiram, por exemplo, o livro Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, da Ed. Graal, 1991).

O Império Romano, por exemplo, praticava abertamente a escravidão. Na época em que Jesus de Nazaré vem ao mundo, este líder hebreu surge no contexto das insurreições de escravos similares ao levante chefiado por Spartacus (tão brilhantemente narrado no filme de Stanley Kubrick). A figura histórica do nazareno, que depois acabará seus dias, aos 33 anos de idade, pregado numa cruz, é emblemática para frisar o seguinte: a “paixão de Cristo” foi em tudo similar às martirizantes crucificações perpetradas por Roma contra os escravos revoltosos e insubmissos. Tanto que, na Genealogia da Moral, Nietzsche analisará o cristianismo primitivo como expressão de uma “revolta dos escravos na moral”.

Um trecho notável de Friedrich Engels, no Anti-Dühring, clama pela necessidade de compreensão da infâmia escravocrata, se quisermos compreender adequadamente as maiores realizações culturais e espirituais tanto da antiguidade greco-romana quanto da Europa moderna:

Friedrich Engels, 1858

“Foi a escravidão que tornou possível, pela primeira vez, a divisão do trabalho entre agricultura e indústria em grande escala… Sem a escravidão não haveria Estado, arte ou ciência gregas; sem a escravidão, não haveria Império Romano. Sem o helenismo e o Império Romano como bases, tampouco haveria a Europa moderna… É simples atacar a escravidão em termos gerais e despejar um ódio altamente moral em tais infâmias… Mas isto em nada nos revela como surgiram tais instituições, por que existiram e que papel tiveram na história.” (ENGELS. In: Marx/Engels, Werke, 20, Berlim: 1962, p. 168)

Tendo o Atlântico Negro em mente, é fácil compreender o que Walter Benjamin quis dizer com seu diagnóstico lapidar e crucial: “Todo monumento da civilização é também um documento da barbárie.” O dualismo maniqueísta civilização X barbárie cai por terra e revela-se insustentável diante das barbaridades perpetradas pelos “civilizados”. A noção de uma barbárie-civilizada tem como exemplo explícito o caso da escravatura cotidianizada que os europeus praticaram por séculos. As civilizações que se celebram como as mais “elevadas” praticam infames e cruéis barbáries de modo recorrente, e isto também se manifesta em tempos mais recentes: a Alemanha altamente “culta” dará inúmeras provas disso durante o III Reich, e também os “desenvolvidíssimos” EUA, das bombas-H despejadas sobre Hiroshima e Nagasaki às chuvas de napalm sobre o Vietnã (para não mencionar os genocídios recentes no Iraque e no Afeganistão…).

Além disso, vale frisar que até mesmo aqueles reputados como os mais sábios dentre os homens, os mais inteligentes dos seres que já viveram, puderam realizar, naturalmente com muita “civilidade” e retórica apurada, a apologia da escravatura. O etnocentrismo de Hegel já foi amplamente reconhecido como traço notório do autor da Fenomenologia do Espírito (livro que contêm a famosa reflexão sobre a “dialética do senhor e do escravo”, de reverberações e críticas incalculáveis, de Kojève a Marx). Em um texto muito revelador, a historiadora Susan Bock-Morss realiza a proeza de refletir sobre a vida e obra de Hegel tendo como foco a Revolução no Haiti (analisada em minúcias no clássico da historiografia Os Jacobinos Negros, de C.R.L. James):

LEIA: HEGEL E HAITI, DE SUSAN BUCK-MORSS. Resumo: O paradoxo entre o discurso da liberdade e a prática da escravidão marcou a ascensão de uma série de nações ocidentais no interior da nascente economia global moderna. O artigo explora o uso da metáfora da escravidão no iluminismo filosófico europeu, e sugere que a “dialética do senhor e do escravo” hegeliana tem raízes mais na história contemporânea – particularmente, nas notícias que chegavam à Europa da Revolução Haitiana de 1791 – do que na tradição herdada pelo filósofo alemão.

“No século XVIII, a escravidão havia se tornado a metáfora fundamental da filosofia política ocidental, conotando tudo o que havia de mau nas relações de poder. A liberdade, sua antítese conceitual, era considerada pelos pensadores iluministas o valor político supremo e universal. Mas essa metáfora política começou a deitar raízes justamente no momento em que a prática econômica da escravidão – a sistemática e altamente sofisticada escravização capitalista de não europeus como mão de obra nas colônias – se expandia quantitativamente e se intensificava qualitativamente, ao ponto de, em meados do século XVIII, ter chegado a sustentar o sistema econômico do Ocidente como um todo, facilitando, paradoxalmente, a expansão global dos próprios ideais do Iluminismo que tão frontalmente a contradiziam.

Essa discrepância gritante entre pensamento e prática marcou o período de transformação do capitalismo global de sua forma mercantil para sua modalidade proto-industrial. Seria de se esperar que nenhum pensador racional e “esclarecido” deixaria de percebê-la. Contudo, não era esse o caso.

A exploração de milhões de trabalhadores escravos coloniais era aceita com naturalidade pelos próprios pensadores que proclamavam a liberdade como o estado natural do homem e seu direito inalienável. Mesmo numa época em que proclamações teóricas de liberdade se convertiam em ação revolucionária na esfera política, era possível manter nas sombras a economia colonial escravista que funcionava nos bastidores.

Se esse paradoxo não parecia incomodar a consciência lógica dos contemporâneos, talvez seja mais surpreendente que alguns autores, ainda hoje, se disponham a construir histórias do Ocidente na forma de narrativas coerentes do avanço da liberdade humana….” – SUSAN BUCK-MORSS

Já entre os filósofos gregos clássicos, encontramos escravocratas entre os maiores popstars do pensamento: Aristóteles, o discípulo de Platão e mentor do imperador Alexandre, fará a defesa explícita da escravidão em sua obra Política:

“Alguns seres, ao nascer, se veem destinados a obedecer; outros, a mandar. (…) O macho é mais perfeito e governa; a fêmea o é menos, e obedece. (…) Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem; são os homens no qual o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são destinados, por natureza, à escravidão; porque, para eles, nada é mais fácil do que obedecer. (…) A utilidade dos escravos é mais ou menos a mesma dos animais domésticos: ajudam-nos com sua força física em nossas necessidades cotidianas. (…) O escravo é completamente privado da faculdade de querer; a mulher a tem, mas fraca; a do filho é incompleta…” ARISTÓTELES. Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. Ed. Saraiva de Bolso, Livro I, Capítulo 2 e 4, pgs. 26, 27 e 42.

Ideologia semelhante já era propagada em A República, onde Sócrates prega uma pólis ideal onde imperaria a escravidão, além de uma rígida censura, com o reinado elitista do “filósofo-rei” e a divisão do trabalho com base nas “aptidões naturais” (alguns, vocês sabem, nascem para a escravidão, outros para a filosofia e o poderio civil… é mais ou menos o sustentava o sujeito que Atenas mandou matar com a cicuta). Mesmo os mais consagrados dos pensadores podem afirmar valores aristocráticos e racistas (Heidegger foi membro de carteirinha do Partido Nazi…). E na Europa jamais faltaram filósofos que dão justificativas sórdidas para o apartheid social e para a manutenção do que Nietzsche chamava de “pathos da distância” (a obra de Nietzsche, aliás, também está repleta de um ethos do aristocratismo, que será fustigado sem dó pelo filósofo marxista Lúkacs em O Assalto à Razão).

Zumbi dos Palmares, pintura de Antônio Parreiras

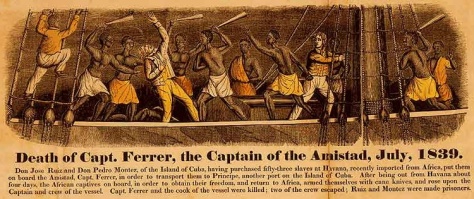

Porém, jamais foi sem resistência que o supremacismo militarizado dos escravocratas impôs a mercantilização brutal aos escravizados. A “Revolução dos Escravos” no Haiti é um emblema de que ideais de justiça, liberdade, igualdade e fraternidade, pregados da boca-pra-fora em uma Europa que seguia imperialista e escravocrata, pode triunfar através da insurreição popular revolucionária. No Brasil, por exemplo, também multiplicaram-se os quilombos e os heróis da liderança emancipatória, como Zumbi dos Palmares. Nas águas do Atlântico Negro, atravessado pela diáspora africana, eclodiram também muitas lutas encarniçadas entre capitalistas acorrentadores e escravizados em motim, como ocorreu no navio Amistad em 1839 (cuja crônica cinematográfica foi realizada em 1997 por Steven Spielberg).

“Levante no Amistad”, de Hale Woodruff.

The Mutiny on the Amistad – In 1839 on the West Coast of Africa, 53 Africans were kidnapped from Mende country (modern Sierra Leone) and sold into Spanish slave trade. The men, women and children were shackled and loaded aboard a ship where they endured physical abuse, sickness, and death during a horrific journey to Havana, Cuba. Led by Senbeh Pieh (Cinque’), the Africans revolted, took control of the ship, which was eventually seized by an American naval vessel. The Africans were jailed and charged with piracy and murder. – STEINHARDT/NYU

Um dos pintores ingleses mais importantes do século XIX, Turner (1775-1851), retrata em um célebre quadro a seguinte situação: um “navio negreiro lançando mortos e moribundos ao mar enquanto uma tempestade se aproxima”. A extraordinária e icônica imagem foi inspirada em eventos reais ocorridos com o navio Zong, que fez a travessia entre a África e a Jamaica em 1783, quando 132 pessoas, que eram s africanos escravizados e acometidos por uma epidemia, foram lançados à morte certa nas águas repletas de tubarões. A obra “foi exposta na Royal Academy para coincidir com a convenção mundial antiescravista realizada em Londres, em 1840” (Paul Gilroy, Atlântico Negro, Ed. 34, p. 55).

Obra do pintor inglês, J.M.W. Turner, “O Navio Negreiro” (The Slave Ship), de 1840. Compartilhar.

[youtube id=https://youtu.be/JQV9eLhKzQw]

A imagem é um emblema das tragédias vinculadas ao tráfico de escravos perpetrado pelos europeus em suas práticas de terror racial e supremacismo branco, mas “deve-se enfatizar que os navios eram os meios vivos pelos quais se uniam os pontos naquele mundo atlântico, os elementos móveis que representavam os espaços de mudança entre os lugares fixos que eles conectavam” (Gilroy, p. 60). No Atlântico, milhares de dramas, hoje apenas parcialmente conservados pela história, transcorreram em meio aos avanços impiedosos da industrialização e da modernização capitaneados pela Europa.

Para Paul Gilroy, o Atlântico Negro remete a uma “estrutura rizomórfica e fractal da formação transcultural e internacional”. O livro de Gilroy pretende focar no conceito de diáspora, sempre remetendo às rotas marítimas, intercruzadas e múltiplas, realizadas através do Oceano que conecta a África, a Europa e a América. O navio teria sido, como escreve Peter Linebaugh, “o mais importante canal de comunicação pan-africana antes do aparecimento do disco long-play.” (LINEBAUGH, “Atlantic Mountains”, p. 119, apud Gilroy, p. 54)

“Este livro é, essencialmente, um ensaio sobre a inevitável hibridez e mistura de ideias”, escreve Paul Gilroy no prefácio ao Atlântico Negro, obra em que faz um “apelo sincero contra a clausura da categorias com as quais conduzimos nossas vidas políticas” e que oferece um “vasto acervo de lições quanto à instabilidade e à mutação de identidades que estão sempre inacabadas, sempre sendo refeitas.” (p. 30) No prefácio à edição brasileira, ele torna explícito o seu desejo de contribuir para “consolidar e renovar nossas críticas da própria ideia de raça e esperançosamente prever sua morte como princípio de cálculo moral e político.” (p. 24) A utopia de Gilroy inclui a morte do racismo, a abertura alegre para a mestiçagem e a crioulização, de modo a demolir todos os absolutismos étnicos, purismos raciais e nacionalismos particularistas que tantos desastres já causaram pela História afora.

Paul Gilroy, autor de O Atlântico Negro. Foto: Walter de Carvalho, Ag. A Tarde, em 03/08/06.

* * * * *

Street Art na Irlanda destaca em seu centro Frederick Douglass. Local: Falls Road, Belfast.

A situação de cisão e apartheid social no Brasil, um dos lócus mais marcados pela diáspora africana que o termo Atlântico Negro pretende captar, marca nosso presente com seus nefastos legados racistas e discriminatórios até hoje (vejam, por exemplo, o documentário Abolição, de Zózimo Bulbul, lançado no centenário da Lei Áurea,). A escravatura em terra brasilis é bem retratada visualmente pelas obras de Débret, Rugendas e outros artistas menos conhecidos – como é o caso do pintor e desenhista francês François Auguste Biard (cerca 1798–1882), cuja pintura “O Tráfico de Escravos” ilustra a abertura deste post (acima) e decora a capa de livros que estudam o tema, como O Império da Necessidade – Escravatura, Liberdade e Ilusão no Novo Mundo, de Greg Grandin (Ed. Rocco).

A situação de cisão e apartheid social no Brasil, um dos lócus mais marcados pela diáspora africana que o termo Atlântico Negro pretende captar, marca nosso presente com seus nefastos legados racistas e discriminatórios até hoje (vejam, por exemplo, o documentário Abolição, de Zózimo Bulbul, lançado no centenário da Lei Áurea,). A escravatura em terra brasilis é bem retratada visualmente pelas obras de Débret, Rugendas e outros artistas menos conhecidos – como é o caso do pintor e desenhista francês François Auguste Biard (cerca 1798–1882), cuja pintura “O Tráfico de Escravos” ilustra a abertura deste post (acima) e decora a capa de livros que estudam o tema, como O Império da Necessidade – Escravatura, Liberdade e Ilusão no Novo Mundo, de Greg Grandin (Ed. Rocco).

Segundo este artigo publicado pelo Goethe Institut:

François Auguste Biard (cerca 1798–1882), que durante um tempo trabalhou também como retratista oficial na Corte francesa, viajou ao Brasil em 1858 e percorreu amplas extensões do país. Após regressar a Paris, publicou em 1862 o livro, amplamente ilustrado, Deux années au Brésil (Dois anos no Brasil). Segundo Berthold Zilly, a ilustração do transporte do piano pode ser vista “como símbolo da cisão da sociedade brasileira, incluída a elite, entre a pretensão civilizatória e a bárbara base socioeconômica”.

“O tráfico de escravos – The Slave trade”, pintura de François-Auguste Biard (1833). SAIBA MAIS.

Diante da diáspora africana, causada pela instituição da escravatura, é a modernidade ocidental como um todo que vai parar no banco dos réus. O Atlântico Negro torna-se juiz da modernidade. Segundo Gilroy, a diáspora pelo Atlântico Negro acabará por constituir poderosas contraculturas, que o autor analisará com muita perspicácia através das obras de W.E.B. Du Bois, Frederick Douglass, Toni Morrison, Richard Wright – no âmbito da cultura letrada -, focalizando também na expressão musical negra, em suas múltiplas manifestações (blues, reggae, funk, r&b etc.), de Quincy Jones e Billie Holliday à emergência do hip hop e dos grafiteiros.

“A impossibilidade da alfabetização para os escravos e seu refinamento compensatório na arte musical não explica o compromisso obstinado e consistente da música negra com a ideia de um futuro melhor. O poder da música no desenvolvimento das lutas negras pela comunicação de informações, organização da consciência e articulação das formas de subjetividade exigidas pela atuação política, seja individual ou coletiva, defensiva ou transformadora, exige atenção tanto aos atributos formais dessa cultura expressiva como à sua base moral distintiva.” (GILROY, p. 94)

A produção cultural vinculada ao Atlântico Negro representa, na avaliação de Gilroy, uma crítica radical de todo o projeto da modernidade ocidental e seu culto à razão. Seria mesmo bizarro que as vítimas da violência escravocrata pudessem acreditar na “racionalidade” do sistema imposto pelos impérios colonizadores. Segundo Gilroy, o exuberante florescimento da arte no âmbito das contraculturas negras revela uma filosofia-de-vida que enxerga na expressão artística uma peça central das “esperanças de emancipação” e “libertação comunal”, em contraste com a tradição da “modernidade” européia, tão logocêntrica e cuja tradição se baseava em esperanças excessivas no poder redentor da “racionalidade”:

“Esta tradição havia mantido a ideia de que a vida boa para o indivíduo e o problema de uma ordem social e política melhor para a coletividade poderiam ser alcançadas por meios racionais. Embora raramente seja reconhecida ainda hoje, essa tradição perdeu seu direito exclusivo à racionalidade, em parte pelo modo como a escravidão se tornou interna à civilização ocidental e pela cumplicidade óbvia que tanto a escravidão da plantation como os regimes coloniais revelaram existir entre a racionalidade e a prática do terror racial. (…) “No pensamento crítico dos negros no Ocidente, a autocriação social por meio do trabalho não é a peça central das esperanças de emancipação. Para os descendentes de escravos, o trabalho significa apenas servidão, miséria e subordinação. A expressão artística (….) torna-se o meio tanto para a automodelagem individual como para a libertação comunal.” (GILROY – p. 98 – 100)

Um dos elementos mais interessantes desta obra-prima da historiografia e da crítica cultural que é o Atlântico Negro de Gilroy é sua abordagem da questão do “pós-modernismo”. Gilroy defende que “repensemos drasticamente” a periodização histórica vigente, que pressupõe uma ruptura radical entre modernidade e pós-modernidade. É preciso superar “versões da modernidade elaboradas pelas míopes teorias eurocêntricas”, o que Gilroy realiza de modo brilhante:

“O conceito de pós-modernismo é frequentemente introduzido para enfatizar a natureza radical ou mesmo catastrófica da ruptura entre as condições contemporâneas e a época do modernismo. Dessa forma, pouca atenção é dada à possibilidade de que grande parte do que é identificado como pós-moderno possa ter sido pressagiado ou prefigurado nos contornos da própria modernidade. Tanto os defensores como os críticos da modernidade parecem não atentar para o fato de que a história e a cultura expressivas da diáspora africana, a prática da escravidão racial ou as narrativas de conquista imperial europeia podem exigir que todas as periodizações simples do moderno e do pós-moderno sejam drasticamente repensadas.

(…) Pode-se argumentar que grande parte da suposta novidade do pós-moderno se evapora quando vista à luz histórica inexorável dos encontros brutais entre europeus e aqueles que eles conquistaram, mataram e escravizaram. (…) Um conceito de modernidade que se preze deve, por exemplo, ter algo a contribuir para uma análise de como as variantes particulares de radicalismo articuladas pelas revoltas de povos escravizados fez uso seletivo das ideologias da Era da Revolução ocidental e depois desaguou em movimentos sociais de um tipo anticolonial e decididamente anticapitalista. Por último, a superação do racismo científico (um dos produtos intelectuais mais duráveis da modernidade) e sua transmutação no pós-guerra em formas culturais mais novas, que enfatizam a diferença complexa em lugar da hierarquia biológica simples, podem fornecer um exemplo concreto e revelador do significado do ceticismo em relação às narrativas grandiosas da razão científica.

O interesse pela subordinação social e política dos negros e outros povos não europeus geralmente não se apresenta nos debates contemporâneos em torno do conteúdo filosófico, ideológico ou cultural e das consequências da modernidade. Em seu lugar, uma modernidade inocente emerge das relações sociais aparentemente felizes que agraciaram a vida pós-Iluminismo em Paris, Berlim e Londres. Esses lugares europeus são prontamente purgados de qualquer traço dos povos sem história, cujas vidas degradadas poderiam levantar questões incômodas sobre os limites do humanismo burguês. (…) O trabalho de uma série de pensadores negros será examinado adiante como parte de uma argumentação geral de que há outras bases para a ética e a estética que não as que parecem imanentes às versões da modernidade elaboradas pelas míopes teorias eurocêntricas. (…) As experiências históricas características das populações da diáspora africana criaram um corpo único de reflexões sobre a modernidade e seus dissabores, que é uma presença permanente nas lutas culturais e políticas de seus descendentes atuais.” (GILROY: 103 – 106 – 107)

Gilroy não permite que o leitor jamais se esqueça da “estreita associação entre modernidade e escravidão”, de modo a insistir numa “firme rejeição da ideia hipnótica da história como progresso” (p. 123). Para escaparmos aos míopes eurocentrismos, é preciso observar a modernidade da perspectiva de suas vítimas, é preciso enxergar as resistências e rebeliões contra uma modernidade que foi vivenciada por milhões como bárbara e opressora. É preciso dar voz, para que contem o seu quinhão da história, aqueles que resistiram bravamente contra o cortejo de atrocidades que lhe eram impostos. A própria história da filosofia precisa passar por uma revolução de modo a considerar, por exemplo, que a dialética do senhor e do escravo na Fenomenologia do Espírito de Hegel pode ser analisada à luz de eventos históricos de que o filósofo alemão foi contemporâneo, em especial “as lutas dos escravos pela emancipação e pela justiça racial, e que persistem nas lutas atuais de seus descendentes dispersos” (p. 124).

Obras-primas da arte contemporânea tematizam os dramas e dilemas vinculados à diáspora africana e ao Atlântico Negro. É o caso do romance Beloved, de Toni Morrison, a primeira escritora negra a vencer um prêmio Nobel de Literatura. Neste romance, segundo Gilroy, Toni Morrison recria com “patente habilidade” a “assustadora história da tentativa de fuga de Margaret Garner da escravidão em Kentucky”: a mulata Garner, em 1856, em um trenó puxado a cavalo, fugiu com seu marido e seus 4 filhos, além de 9 outros escravos, em direção ao Ohio. Porém, “apanhada em casa pelo cerco de caçadores de escravos, Margaret matou sua filha de três anos com uma faca de açougueiro e tentou matar as outras crianças em lugar de deixar que fossem levadas de volta à escravidão por seu senhor” (GILROY: p. 144).

Em seu impressionante filme, também chamado Beloved, Jonathan Demme soube retratar bem a complexidade e densidade psicológica desta mulher que poderia ser descrita como uma Medéia Escrava e que, segundo Gilroy, na radicalidade de seu infanticídio, manifesta uma “preferência positiva pela morte em lugar da continuidade da servidão. Ela fornece uma valiosa pista para responder à pergunta de como o reino de liberdade é concebido por aqueles que nunca foram livres.” (p. 150)

Em seu impressionante filme, também chamado Beloved, Jonathan Demme soube retratar bem a complexidade e densidade psicológica desta mulher que poderia ser descrita como uma Medéia Escrava e que, segundo Gilroy, na radicalidade de seu infanticídio, manifesta uma “preferência positiva pela morte em lugar da continuidade da servidão. Ela fornece uma valiosa pista para responder à pergunta de como o reino de liberdade é concebido por aqueles que nunca foram livres.” (p. 150)

Não é possível idealizar a ideologia burguesa da modernidade, supostamente humanista e iluminista, diante das cicatrizes e feridas condensados na memória vital dos escravizados. Se o Atlântico Negro merece ser considerado seriamente no “tribunal da História”, como juiz da modernidade, é também para que superemos uma tendência míope da historiografia, que é o foco nacionalista ou etnocêntrico:

“Com algumas nobres exceções, as explicações críticas da dinâmica da subordinação e resistência negra têm sido obstinadamente monoculturais, nacionais e etnocêntricas. Isso empobrece a história da cultura negra moderna, pois as estruturas transnacionais que trouxeram à existência o mundo do Atlântico Negro também se desenvolveram e agora articulam suas múltiplas formas em um sistema de comunicações globais constituído por fluxos. Este deslocamento fundamental da cultura negra é particularmente importante na história recente da música negra que, produzida a partir da escravidão racial que possibilitou a moderna civilização ocidental, agora domina suas culturas populares. (…) O O conceito crucial de diáspora é indispensável no enfoque da dinâmica política e ética da história inacabada dos negros no mundo moderno.” (GILROY: p. 170)

A obra de Gilroy é magistral em revelar uma “percepção profunda” do quanto “a modernidade se estrutura numa cumplicidade entre a racionalidade e a prática do terror supremacista branco”, algo revelado pela teoria e práxis de grandes figuras da história do ativismo negro como Frederick Douglass, Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, Angela Davis, Toni Morrison, entre outros. A contribuição inestimável do livro de Gilroy está em fornecer-nos uma viagem transatlântica pela plural e diversificada cultura negra, em especial aquela que põe sua “ênfase no terror como traço definidor dos regimes escravos santificados tanto por Deus como pela razão” (Gilroy: p. 234).

Em um dos livros mais clássicos em toda a história da produção cultural do Atlântico Negro, The Souls of Black Folk, de W. E. B. Du Bois, sintetiza-se bem esta benjaminiana percepção da modernidade-bárbara: “Guerra, assassinato, escravidão, extermínio e devassidão: este tem sido reiteramente o resultado de se levar a civilização e o abençoado evangelho às ilhas do mar e aos pagãos sem lei.” (DuBois, apud Gilroy, p. 234)

Profundamente inspirado pelas obras de Du Bois, Douglass, R. Wright, Toni Morrison, C.L.R. James, Frantz Fanon, além de impregnado com a música múltipla produzida pela diáspora africana, Paul Gilroy produziu em O Atlântico Negro um monumento da historiografia e da crítica cultural que busca lutar contra “tradições raciais hermeticamente lacradas e culturalmente absolutas”. A aposta de Gilroy é na

“inevitabilidade e valor legítimo da mutação, hibridez e mistura em marcha rumo a memórias do racismo e da cultura política negra melhores do que aquelas até agora oferecidas por absolutistas culturais de vários matizes fenotípicos. A história dos negros no Ocidente e os movimentos sociais que têm afirmado e reescrito essa história podem fornecer uma lição que não se restringe aos negros. Existe aqui, por exemplo, uma contribuição potencialmente importante rumo à política de um novo século no qual o eixo central de conflito não será mais a linha da cor, mas o desafio do desenvolvimento justo e sustentável e as fronteiras que separarão as áreas super-desenvolvidas do mundo (internamente e no exterior) da pobreza intratável que já as circunda. Nessas circunstâncias, pode ser mais fácil considerar a utilidade de uma resposta ao racismo que não reifique o conceito de raça e premiar a sabedoria gerada pelo desenvolvimento de uma série de respostas ao poder do absolutismo étnico, que não tente fixar absolutamente a etnia mas, sim, a veja como um processo infinito de construção da identidade.” (GILROY: p. 415)

SIGA VIAGEM NA CASA DE VIDRO: Angela Davis – Frederick Douglass

Leia também: Harvard University Press – Africa in Words – Eufrázia (Scielo) – Critical Legal Thinking – Encyclopedia.com.

[youtube id=https://youtu.be/WaIork3ZF38]

Publicado em: 15/03/16

De autoria: casadevidro247

comentários